2008年冬。

丁度北京オリンピックが開催されるその年に中国へ行ってきた。

ソラが澱む、北京市郊外の朝。….あれれ?この卵、消費期限が1年前!?

怖いもの見たさで恐る恐るパカリと割って出てきた時の、どろろんとした張りのない黄身のような朝日。

気持ちが萎える朝日というのも珍しい光景w

鳥の巣、工事現場

前日、万里の長城を訪れ、夜の北京市街を徘徊し、興奮覚めやらぬまま、この日は、昼の飛行機で北京市の空港から廈門に飛ぶ予定だった。

バスに乗り、預けておいた荷物を取りに北京駅前に投宿したホテルを目指した….

うわぁ!と横に居るスタッフのYが叫ぶ。

何か良さ気な雰囲気の路地がありましたよ!….と。

ヨシっ!降りろ!!と、すぐさまタイチョー命令を下す!!!w

その路地へ向かって歩き出す。

広い通りから一歩入るとそこは別世界。北京には四合院と呼ばれる、中庭を囲むように平屋が配置された住居が特徴的で、路地にはこのような門を介して接続されている。この胡同という街区は、これら四合院住宅で、ごちゃっと埋め尽くされているのだ。

なので肝心な中庭が見えない。

**

….門が開いている家があった。おもむろに中へ入る。警察に見つかれば、家宅侵入罪で即タイホ!だw 家の人が出て来ないようにと祈りつつ、門をくぐったら、オッちゃんが中から出てきて….どきり!!

お前らどっから来た?みたいなことを云ってる。

とにかく不審者と思われない様に平静を装い(既に不審者だがw)

お、おお、おれたち日本人、建築の勉強するあるョ

家の中を見せるあるョ。見たいあるョ。

片言の中国語で喋ったら、通じたww(さすが、オレ

オジさんニコニコしながら、おぅおぅ、見てけ、見てけと言わんばかりに、ウェルカムOK牧場みたいなジェスチャーで返してくる。でも写真に写るのは、タメアルョあぅあぅ的な構図。

この素っ気ない感じ、さすが中国。このお宅の中庭の意味がさっぱり分からないww どう機能してるのだろうか?中国語が堪能であれば、ヒアリングしてきたのだが。そつなくニタニタしながら、好、好(エエ、エエ、ごっつうエエやん)とオッちゃんを曖昧にとりあえず褒め倒しておいたw….ソンなオレたち日本人ww

*

胡同のまちなみ

ヒューマンスケールで統一される、街路に面する四合院

日本の昭和初期。ALWAYS三丁目の夕日的風景w

そして経済都市へと発展変貌を遂げつつ有る北京では、町並みの整備化が進み、諸外国に対する都市の汚点であるとして、古い胡同はどんどん取り壊されているのが実情である。そういうところも中国らしいけれど、いかがなものだろうか….

例のインスタントラーメン屋….店を切り盛りする三姉妹w

インスタントラーメンの袋を、バリ破りつつこっちを向きながら笑みを浮かべるオネーちゃん。いちおう野菜を刻んで肉片も少々入れたらしい風なラーメン。

ま、コレはコレで旨かったし、ヨシとしよう。

しかし、三姉妹は別に旨そうなもん自分たちで作って食べてる。ああ!それエエなぁ先に云うてよね!….なんて悠長なこと云う前にドライバーの兄ちゃん、遺跡見学から戻ったオレの顔を見るなり、ウンも云わさず「ラーメン食べるか?!」うんうんと勝手に納得し、即注文ww

スープはインスタント付属のものを使わず自前らしく、余った未使用の粉スープを別にして出してきた。兄ちゃん、それをおもむろに破り、どばどば自分のにかける。勢い、オレのにもニコニコしながら入れようとしたので、制したのは言うまでもない。どこの店にも置いてある無料の甘くて酸っぱくて辛いソースを、大阪のカレーにウスターみたいなノリで、更に兄ちゃんはラーメンにかけるのだ。コレって、どうよ?血圧上がるで、ホンマw

**

さて、お勘定….

インスタントラーメン1杯10ドルよん!2人でシメて20ドルねん!!

ハイハイ、お決まりのボッタクリですわw

どアホかっ!!

と、まずは日本語でとりあえずツッ込んでおくw

でも、ネーちゃん笑ってる。そのうちしゃあないなぁ、という顔しながら最後は2人で10ドルで大負けや!とw

半分下がったけど(半分も下がるってどうよ?)しかし地元民は5円くらいで食べてんとちゃうん?という雰囲気マル出しやねんけどなぁ。つか、むしろ割高なインスタントラーメンなんて誰も食べてへんやろ?

値段の表示が無い田舎ならではのやりとりが面白くて、とりあえず日本語でまくしたてるのが鉄則ですねん。これぞ旅の醍醐味ww(論点がズレまくってますw

カンボジアの食事はアジア圏なので、とりあえず怪しそうな店で食べない限り何を食べても美味しい。様々な種類の料理はあるが、基本的に庶民が食べる料理といったらこれかも知れない。ご飯に、カレーの乗りでスープをかけて食べる。このスープを写真の様に真ん中にどーんと置いて、2人でズルズルシェアしてすするのだww

公衆の面前、日本でこんなことしてたら相当怪しい2人組のハズw

ごはん、スープ、ごはん、ごはん、ごはん、時々スープ….みたいなw

いや、もっと他にも美味しそうな料理の数々あれど、アンコールワット巡りで3日間雇った正面に座るドライバーくん(あれ?名前なんてったっけ??)は、基本これとコーラしか頼まないのだ。

おおおおぉ〜いぃ!肉、肉、ニクじゅわっと焼いたのあれへんの?

と云うと「アル、アル、食べる?」とか云っちゃって、全然自分は食べる気ゼロ。

郷に入れば郷に従えという諺どおり、全て彼に任せていたら、全てごはんにスープか、インスタントラーメンww ごはんにスープならまだしも、インスタントラーメンを平気で露店で出す店も店だが、それを頼む兄ちゃんの気が知れない。国が変わればこうも違うかと、その違いに日本とのギャップがあればあるほど、興奮するオレもオレだww

あ…というか書いてて思ったけど、コレってネコまんまのノリやね。

ハィ、案内としてはちょっとベタ過ぎですけど、これ無くして安藤忠雄氏の存在はあり得ない!と…言い切ってしまうほどに伝説が伝説を生んだ住宅作品w 普通は学生時代に建築巡礼みたいなかたちで見に行くような建築ですが、見に行ったのはつい最近のこと。エエおっちゃんになってからですねんww

本当は、建物内部を体感してこその見学ですが、住宅なのでそれはできませんw

この素っ気ない立面の奥に、空間の奥義を見る事が出来るのだと信じて現地を後にww…あ、場所は教えられませんが、いまはGoogleマップのストリートビューがあるので、すぐに見つけられると思いますョ。

**

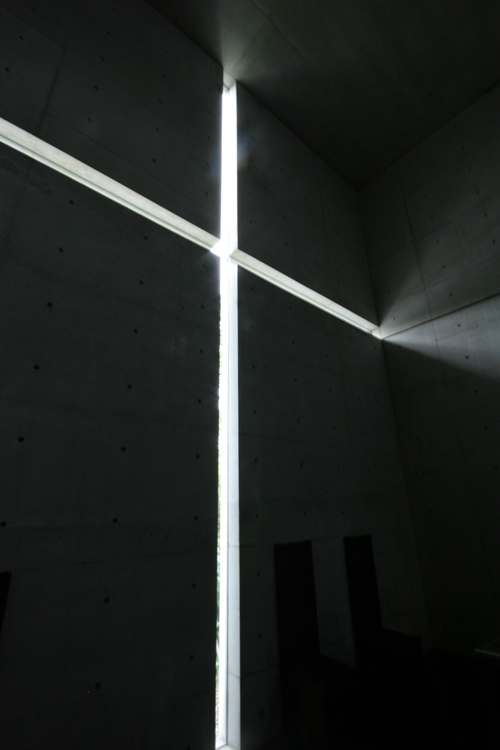

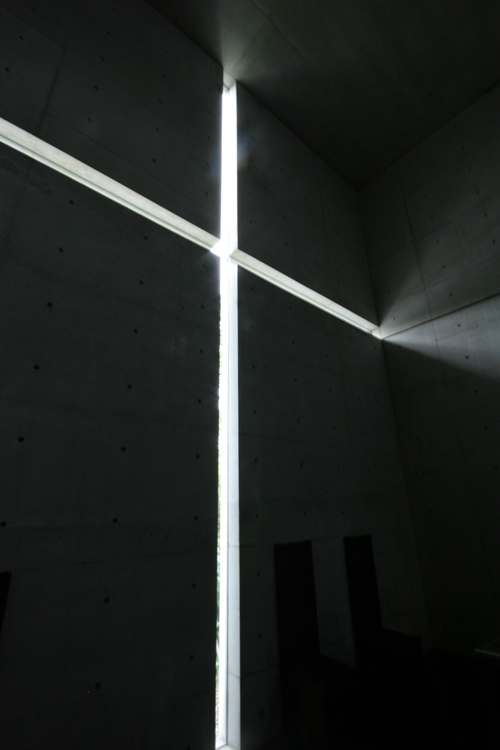

そして遂に行ってきましたョ!…光の教会w

これも、同じですね。学生時代に見ときゃ良かったと思うばかり。

シーッ、ココだけの話し。残念ながらあまり感動出来なかったですww

やっぱり色んな意味で、学生時代に行っときゃ良かった建築のひとつでした。

***

そして、風の教会。

この建築は好きです。六甲オリエンタルホテルの付属施設として、ホテルの営業が中止になってしまって残念ですが…

シーッ、ここだけの話し…(ここだけの話し多過ぎww

柵を乗り越えて強行突破してきました。ランボーみたいですw(いや、実際乱暴には違いないですけどww

営業中止で、誰も使わなくなってしまい、今は廃墟と化しつつあります。でも廃墟になりつつあるコンクリート打放しの建築って美しいです。カンボジアのアンコール・ワット遺跡群みたいな雰囲気出してまして。ホテルが営業中止になる前に、実はボクたち夫婦はここで結婚を挙げました。その時も、いや今でもこの建築はプロポーションといい、周囲の環境との関係性といい、非常に美しい建築であると思っています。当時初めて、このガラスのアプローチ空間を通った時は、感動ものでした。背筋がゾクっとしたのを今でも鮮明に覚えています。だからすごく残念です。ここだけでも奇麗に保存出来なかったものでしょうか?

これまで、安藤作品は結構みて来ましたが、この教会と、水の教会が一番好きです。やはり建築と周辺環境との関係性に、ボクは生理的に惹かれるようです。

先日、大阪の実家に帰った際に、折角だからと少し無理をして瀬戸内国際芸術祭に行って来た。

*宝伝の集落

岡山から犬島へ渡る際の港町、宝伝の集落。焼板張りの民家が軒を連ねる。外壁全てに張られた民家も有れば、デザインの一部として使われている民家も有る。

**犬島アートプロジェクト「精錬所」「家プロジェクト」

先に「家プロジェクト」F邸、S邸、中の谷東屋、I邸へ。

***精錬所

船の出航時間ギリギリまで居たので、まさに出ようとした船に飛び乗る。次の島、豊島へ…

公共交通機関を使っていては全部回りきれないので、レンタサイクルを借りて周る。

****トムナフーリ 森 万里子

*****豊島美術館

シーッ。静かに…カメラのシャッター音が反響し、鑑賞者の気の妨げになるので、撮影禁止。でも、ちょっとだけよん…アンタも好きねぇw

水玉がころころ、ころころ…

中に入って、ぽっかりと開いた穴から見える景色が奇麗だった。

最後に島キッチンとか回って、瀬戸の日暮れ…

本当は、直島まで行こうと企んでいたのだが、それは無理だったw

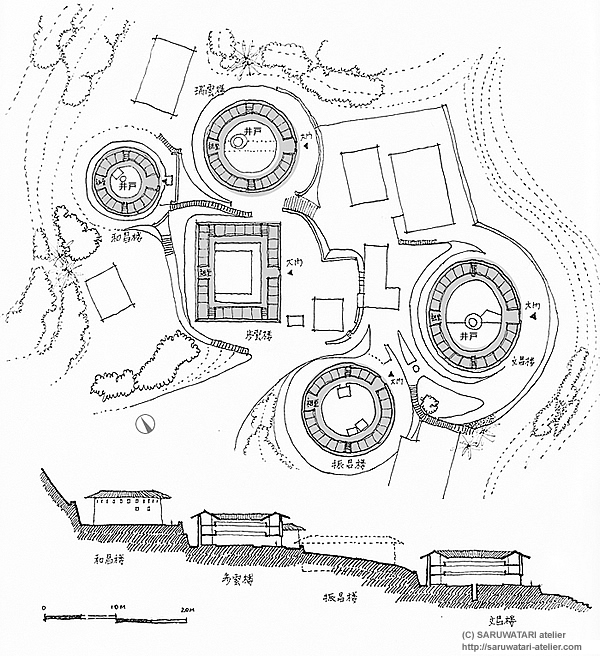

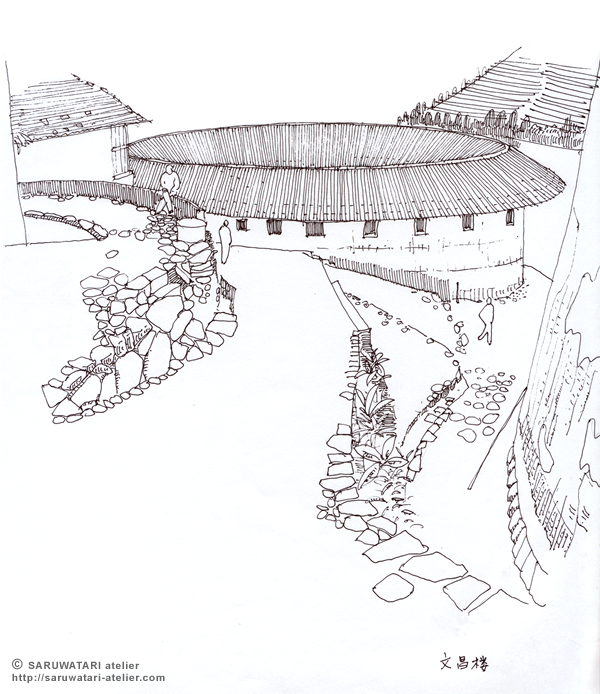

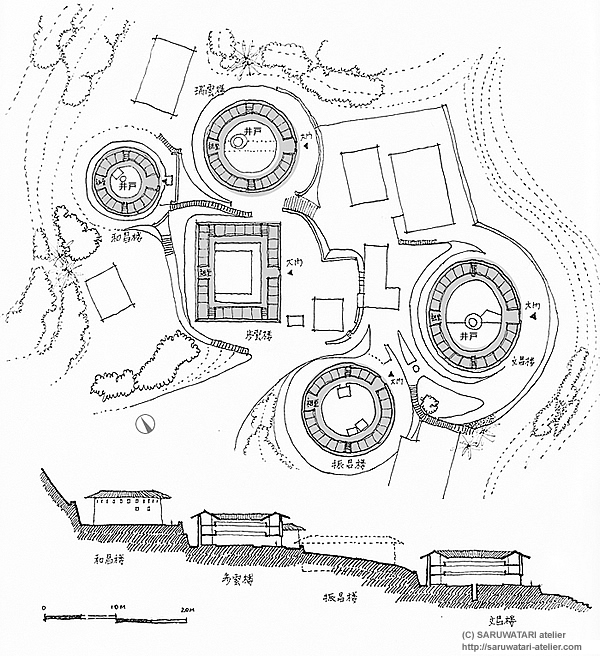

各々の土楼が花弁に例えられ、花が開いたように佇む容姿が美しいと紹介される客家土楼建築群。

中国福建省の山奥にその建築(田螺坑土楼群 Tianluokeng)はひっそりと群れをなして佇んでいる。すべて地場で産出される木材や土を使用しているので、周囲の環境にすっと溶け込んでいるのが分かる。

真円と楕円のかたちをした円楼が、長方形の方楼を囲むように配置される。

下がその大まかな配置。

地形に合わせ、各々の土楼がそれぞれにレベルをつけながら配置される。その隙間が公共の通路となり、レベル差がつくことでシークエンスな展開となり、単調になりがちな外部空間もより豊かなものとして成立することになる。

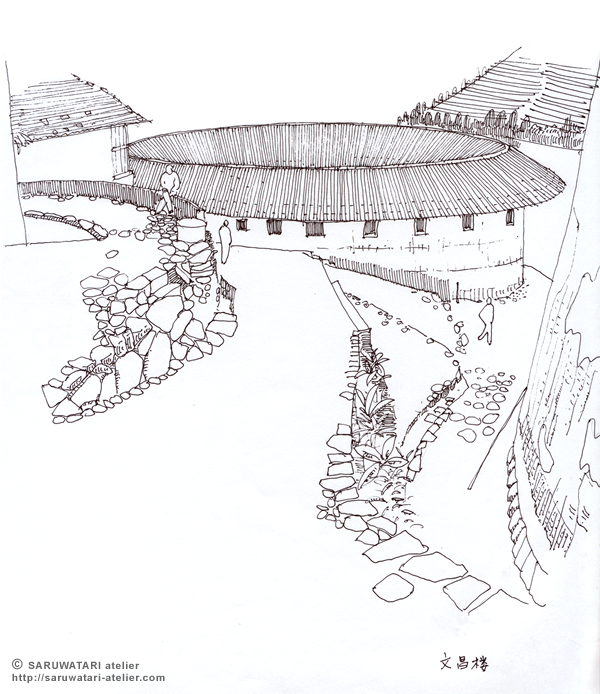

楕円楼と瓦屋根のディテール。

まだまだ、沢山の客家土楼が中国には存在する。いつかまた違う土楼を訪れてみたい。そう願って止まない。